El trigo en el pasado merideño

Rubén Alexis Hernández

La harina de trigo ha sido importante para la gastronomía venezolana desde el periodo colonial, y hoy día, en medio de la tremenda crisis económica global y local, profundizada por la pandemia de la COVID-19, se evidencia el alto costo de dicho producto, importado en cierta medida. Se trata de una situación que incluso ha obligado al cierre temporal de algunas panaderías o al racionamiento de panes y otros alimentos elaborados en base a tal harina.

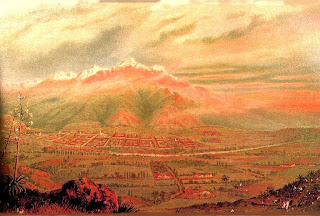

En el caso del estado Mérida la relativa escasez de harina venezolana y su elevado precio parece una situación irónica, considerando que el trigo, introducido por los españoles en el siglo XVI y adaptado exitosamente a las condiciones climáticas y edáficas del espacio altoandino, fue durante mucho tiempo una especie de amplia producción en los Andes merideños, suficiente para ser exportada como grano y harina, y hoy día su cultivo se limita a unas pocas hectáreas en el sur y en el municipio Rangel, apenas para medio satisfacer el consumo local. Diversos factores, a ser expuestos en otros artículos, determinaron que el cultivo de trigo se transformara progresivamente en algo marginal en los Andes merideños.

Trigal en Los Nevados. Archivo fotográfico de Rubén Hernández, 01-01-2007.

En el párrafo precedente se hizo mención de la introducción y adaptación exitosa del trigo al paisaje altoandino merideño; en este sentido es importante señalar que en el siglo XVII ya el cereal en cuestión era una de las especies más cultivadas de la provincia de Mérida, desplazando a otras implantadas por los colonizadores y a vegetales aborígenes como la papa y el maíz. El valle alto de los ríos Chama, Mocotíes, Motatán y Santo Domingo, y la subcuenca del río Nuestra Señora, eran las zonas donde se concentraba el cultivo del trigo, cuyo comercio pronto llegó a ser una importante fuente de ingresos para los españoles y sus descendientes. A continuación algunos de los factores que permitieron la implantación y expansión territorial del trigo en los Andes merideños:

“-La existencia en la zona tropical montana, de tierras con características ambientales favorables para la expansión del cultivo del trigo, como los ambientes secos, fríos e insolados de los altos valles de la Cordillera de Mérida.

- Otro de los aspectos que favoreció la implantación del referido cereal, fue la necesidad imperiosa que tenían los colonizadores de abastecerse del pan mediterráneo.

- La rápida adaptación y prolongación del cultivo de trigo en la Cordillera de Mérida, fue favorecida por la experiencia que habían acumulado los colonizadores sobre haciendas “de pan llevar” en otras zonas de América. Para 1558 fecha en que se produjo la colonización de la Sierra Nevada de Mérida, los colonizadores habían alcanzado una abundante experiencia sobre el trigo en tierra firme

- La adaptación de variedades de trigo favorecidas por la diversidad climática y altitudinal (…)

-La disponibilidad de una fuerza de trabajo indígena tributaria, conocedora de la agricultura intensiva” (Nelly Velázquez, “La implantación del cultivo de trigo en la cordillera de Mérida durante la dominación colonial”, y Población Indígena y Economía. Mérida, siglos XVI y XVII).

La calidad del trigo cultivado en Mérida, junto a la abundante producción, impulsaron la exportación en grandes cantidades del grano y la harina a Cartagena, Santo Domingo y otras partes del área caribeña. Abundante producción gracias a las numerosas fanegas (una fanega equivale a 0,64 hectáreas aproximadamente) cultivadas; a manera de ejemplo considérese que en el año 1655, según información parcial desprendida de la Visita, eran 113 las fanegas (más de 70 hectáreas) cultivadas en cuatro repartimientos indígenas agregados al pueblo nuevo de Mucurubá, con Escaguey como el sitio con el mayor número de fanegas. Y Mucurubá no era la zona con la mayor superficie triguera de la provincia de Mérida.

Debido a que el cultivo y procesamiento del trigo (desde el arado hasta la elaboración de la harina) requerían de abundante mano de obra, fueron incluidos en la regulación laboral dictada por el oidor Alonso Vásquez de Cisneros, texto que forma parte de las conocidas Ordenanzas de Mérida de 1620. En el caso del arado, siembra, desyerbe y recolección (siega), Vásquez de Cisneros ordenó lo siguiente: “Por cada fanega de sembradura de trigo dando a los indios la tierra beneficiada con bueyes por deservarlos cogerlo y encerrarlo en la casa estando cerca de donde se cogiere se les de y pague a los yndios que se ocuparen en este veneficio pesos y medio de plata por cada fanega de sembradura y no volviendo los indios a dormir a sus casas se les de de comer y la dicha paga se a de repetir entre los que sirvieren en estos trabajos y no entre otros”.

Comentarios

Publicar un comentario